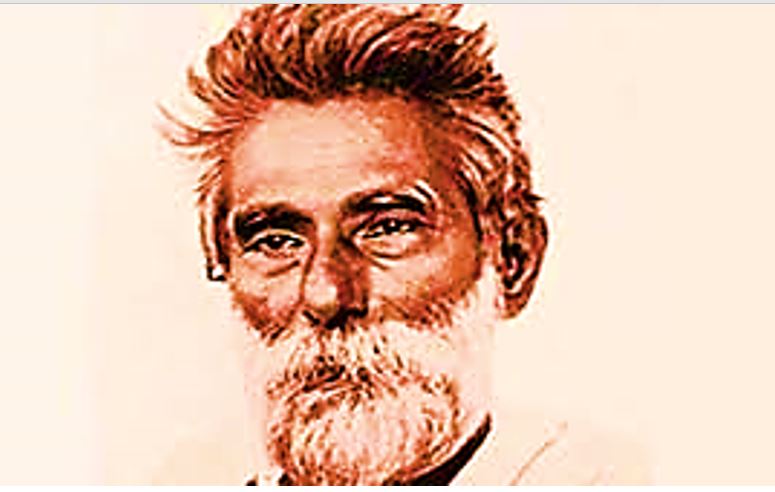

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (১ আগস্ট ১৮৯৫ – ৮ এপ্রিল ১৯৮১) একজন বাঙালি পতঙ্গবিশারদ ও বাংলার কীটপতঙ্গ নামক গ্রন্থটি রচনার জন্য ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার জয় করেন। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে তিনি করে দেখ নামক তিন খন্ডের একটি গ্রন্থও রচনা করেন। উদ্ভিদবিদ, যিনি সামাজিক কীটপতঙ্গের ওপর তাঁর গবেষণাকর্মের জন্য বিখ্যাত।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের পয়লা আগস্ট ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির

অন্তর্গত লোনসিং নামক গ্রামে এক দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য একজন গ্রাম্য পুরোহিত ও মাতা শশীমুখী দেবী একজন গৃহবধু ছিলেন।

গোপালচন্দ্রের পাঁচ বছর বয়সে অম্বিকাচরণ মৃত্যুবরণ করলে দারিদ্র্যে মধ্যে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার পর গোপালচন্দ্র যখন ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে কলেজে আই.এ. পড়ার জন্য ভর্তি হলেও অর্থের অভাবে তাঁর পাঠ্যক্রম শেষ করা হয়ে ওঠে নি।

এরপর তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি সাহিত্যচর্চায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং পালা গান ও জরি গানে ইত্যাদি লোকগীতির জন্য গান রচনা করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন হাতে লেখা পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করতেন।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রবাসী পত্রিকায় একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে টেলিফোন অপারেটর হিসেবে কাজ করার সময় প্রবাসী পত্রিকায় জৈবদ্যুতি নামক তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তা জগদীশচন্দ্র বসুর নজরে আসে। জগদীশচন্দ্র তাঁকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরে মেরামতির কাজে নিযুক্ত করেন। এই প্রতিষ্ঠানে থেকেই তিনি জীববিদ্যার ওপর গবেষণা শুরু করেন।

গবেষণা কর্ম

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম উদ্ভিদের জীবনের ওপর তাঁর গবেষণা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয়। এরপর জৈব-আলোকবিদ্যার ওপর তাঁর বিভিন্ন গবেষণা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও ধীরে ধীরে কীট পতঙ্গের ওপর তাঁর আগ্রহ জন্ম নেয়। এই সময় তিনি আলোকচিত্রগ্রাহক হিসেবে দক্ষ হয়ে ওঠেন এবং পিঁপড়ে, মাকড়শা, ব্যাঙাচি, বাদুড় প্রভৃতি প্রাণীর আলোকচিত্র তুলতে শুরু করেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বোস ইসস্টিটিউটের পত্রিকায় তিনি দেখান যে পিঁপড়ে ও মৌমাছির মতো সামাজিক কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রে কিভাবে রাণী লার্ভার খাদ্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সঠিক ভাবে পরিবর্তন করে অন্য রাণী, কর্মী ও সৈনিক পতঙ্গ সৃষ্টি করেন। পিঁপড়ের জন্য স্বচ্ছ বাসা বানিয়ে চুপচাপ নিরীক্ষণ করে তিনি এই পর্য্যবেক্ষণ করেন।

পতঙ্গদের প্রাকৃতিক বস্তুর ব্যবহারের ওপরও তাঁর গবেষণা নিবদ্ধ হয়। তিনি লক্ষ্য করেন, কিভাবে শিকারী বোলতা তাদের বাসার মুখ বন্ধ করার জন্য ছোট ছোট পাথরের টুকরো ব্যবহার করে থাকে। প্রজননকালে ঘুরঘুরে পোকা কি ভাবে শিকারীদের আক্রমণ থেকে তার ডিমগুলিকে রক্ষা করার জন্য পেছনের পা দিয়ে কাদার তৈরী গোলক নির্মাণ করে, তা তিনি পর্য্যবেক্ষণ করেন।

এছাড়া ব্যাঙাচি থেকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিবর্তনের সময় কিছু ব্যাক্টেরিয়ার উপকারিতা সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করেন। ব্যাঙাচির ওপর পেনিসিলিন ওষুধ প্রয়োগ করে তিনি লক্ষ্য করেন যে, সেগুলি পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিবর্তিত হতে সক্ষম হয় না।

তাঁর প্রায় বাইশটি গবেষণাপত্র ন্যাচারাল হিস্ট্রি সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় সামজিক কীটপতঙ্গের ওপর তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য প্যারিসের ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য স্টাডি অব সোশ্যাল ইন্সেক্টস নামক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি ডাক পান। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকার জন্য তাঁকে বিভিন্ন সময়ে বৈষম্যের শিকার হতে হয়।

বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গোপালচন্দ্র সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেন। পুলিন বিহারী দাসের সঙ্গে তিনি অক্লান্ত ভাবে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কর্মকাণ্ডে শ্রম দেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞান নামক বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি ভারতকোষ নামক বাংলা ভাষার একটি বিশ্বকোষ রচনাতেও সহযোগিতা করেন।

ছোট্ট মৎসকুমারীর কথা মনে আছে?

ঐ যে একদিন সে দেখেছে রাজকুমারকে এবং তারপর সে মানুষের মত দু’টো পা চেয়েছিল? হ্যা। আমি হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসনের বিখ্যাত রূপকথা “লিটল মারমেইডের”

কথা বলছি। ওখানে মৎসকুমারীর লেজ খসে গিয়ে পা হয়ে ছিল!

কিন্তু প্রকৃতিতে বিশেষ করে প্রাণিজগতে কিন্ত এমনটা সহসা হয় না। হাতির বাচ্চা কিন্তু একটা ছোট হাতিই। মানে তার হাত, পা, শুড় সবই থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু আনুপাতিক হারে বাড়ে। মানুষের বেলায়ও তাই।

কোন ব্যতিক্রম কি তোমার মনে পড়ে? চোখ বন্ধ করে একটু ভাববে?

কোন ব্যতিক্রম কি তোমার মনে পড়ে? চোখ বন্ধ করে একটু ভাববে?

হ্যা। ধরে ফেলেছ নিশ্চয়ই। ব্যাঙ। ছোট বেলার ব্যাঙ হলো ব্যাঙাচি, লেজ থাকে, কানকো থাকে। কিন্তু ব্যাঙ হতে হতে লেজ খসে পড়ে, জন্মায় পা। প্রকৃতির

এই বিরল ঘটনাটি মানুষ প্রথম থেকে লক্ষ করেছে। তবে, কেও কিন্তু ভাবে নি, আচ্ছা, কী করলে ব্যাঙাচি আর ব্যাঙ হতে পারবে না? বড় ব্যাঙ্গাচিই রয়ে যাবে?

শরিয়তপুর জেলায় জন্ম এরকম একজন বাঙ্গালি প্রকৃতিবিদ গোপাল চন্দ্র ভটাচার্য প্রথম এমনটা ভাবলেন। তিনি ভাবলেন পরিবেশের যেহেতু একটা প্রভাব আছে জীবনের ওপর তাহলে নিশ্চয়ই এখানেও এমন কিছু সম্ভব। ব্যাঙ্হাচি থেকে ব্যাঙে রূপান্তরের মূল কারণ আয়োডিন ঘটিত থাইরক্সিন হরমোন।

কিন্তু গোপালবাবু দেখলেন যদি ব্যাঙাচির ওপর পেনিসিলিন প্রয়োগ করা যায় তাহলে আর সেটি ব্যাঙ হয় না, বড় ব্যাঙ্গাচিই থেকে যায়! গোপালবাবু যখন এই গবেষণা করছিলেন তখন কলকাতায় এসেছিলেন বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ জুলিয়ান হাক্সলি। উনি খুব অবাক হলেন এবং যাবার সময় বলে গেলেন বিখ্যাত নেচার পত্রিকায় বিষয়টি ছাপিয়ে রাখতে। তা সেটা আর করা হল না!

তো, যে লোকটা এরকম দিনের পর দিন জলের মধ্যে একটি ব্যাঙাচি রেখে পর্যবেক্ষণ করতে পারে তার সে গুন কিন্তু ছোট বেলা থেকেই দেখা যাওয়ার কথা। আজ থেকে প্রায় ১২০ বছর আগে, ১৮৯৫ সালের ১ আগস্ট, শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার একটি গ্রামে গোপাল চন্দ্র ভটাচার্যের জন্ম। বাবা অম্বিকা চরণ কুরীন ব্রাহ্মণ। পেশা যজমানি। মানে তিনি বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে পূজা-পার্বন করে দেন।

মা শশীমুখী। গোপাল বড় ছেলে এবং তারপর তাদের আরো চারটি ছেলে-মেয়ে হয়। কিন্তু গোপালের পাঁচ বছর বয়সেই তাঁর বাবা মারা যান। বেচারি শশীবালা নিদারণ অর্থকস্টে ছেলেমেযেদের মানুষ করার চেষ্টা করেন। বড় ছেলে হিসাবে সে কাজে গোপালকে জড়িয়ে পড়তে হয়।

এর মধ্যে গ্রামের পাঠশালায় পড়ে গোপালচন্দ্র ভর্তি হোন লোনসিং বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ১৯১৩ সালে মেট্রিক পাশ। তারপর ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে আইএ ক্লাশে ভর্তি। কিন্তু কয়েকদিন পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা। ফলাফল গোপাল চন্দ্রের আনুষ্ঠানিক পড়াশোনার ইতি।

গ্রাম ফিরে গিয়ে তিনি ভূগোলের শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন ঐ লোনসিং বিদ্যালয়ে। ছোটবেলা থেকে জলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর একটা নেশা তাঁর ছিল। তবে, গাছগাছালি থেকে তাঁকে বেশি টানতো পোকা-মাকড়। পিপড়া, মাকড়শা, গুবরে পোকা এগুলো ধরে ধরে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। যোগেন নামে তাঁর একজন সহকর্মী ছিলেন ঔ স্কুলে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর একটি বইতে লিখেছেন, “মাঝে মাঝে যোগেন মাস্টার ছেলেদের ডেকে এনে ম্যাজিকের খেলা দেখাতেন। একটা মজার জিনিস দেখাবেন বলে একদিন তিনি সবাইকে ডেকে নিয়ে এলেন।

পকেট থেকে গাঢ় খেয়রি রঙের কতকগুলি বিচি বের করে টেবিলের ওপরে রাখার পরেই একটি বিচি প্রায় চার ইঞ্চি উঁচুতে লাফিয়ে উঠল। তারপর এদিক-ওদিক থেকে প্রায় সবগুলি থেকে থেকে লাফাতে শুরু করে দিল।…অবশেষ মাস্টার মশাই ছুরি দিয়ে একটা বিচি চিড়ো ফেলতেই দেখা গেল তার ভেতরে একটা পোকা (লারভা)”।

এই ঘটনা তাঁকে আরো বেশি পোকা-মাকড়ের প্রতু আকৃষ্ট করে তোলে। পাশাপাশি তিনি

প্রকৃতির অন্যান্য ঘটনাবলী বিমেষ করে প্রচলিত ভৌতিক বিষয়ও তলিযে দেখার সিদ্ধান্ত নেন। সে সময় রাতের বেলায় গ্রামের জল-জঙ্গলের ধারে হটাৎ হটাৎ আলো দেখা যেত- আলেয়া। লোক বলতো -ভুতের আগুন। তো, ভুত দেখার লোভে গোপাল চন্দ্র একদিন এক বন্ধুকে নিয়ে রাতের বেলা রওনা দিলেন আলেয়া দেখার জন্য।

লক্ষ্য “পাঁচীর মার ভিটা”। অবমাবস্যার রাত। গা ছম ছম ব্যাপার। একদিন ভূতের আলো দেখার জন্য দুই বন্ধু মিলে রাতের আধারে গিয়েছিলেন ‘পাঁচীর মার ভিটা’ নামক একটি স্থানে।

সেদিনও বৃষ্টি হচ্ছে হাতে হারিকেন, ছাতা এবং ম্যাচ। ঝোপ ঝাড়া পেড়িয়ে পৌছলেন ভিটার কাছে। হারিকেনটা একটু কমিয়ে অল্প কিছুক্ষন অপেক্ষা করতেই দেখলেন অস্পষ্ট আলো।সাহস করে আর একটু কাছে যেতেই দপ করে জ্বলে উঠল।

কিছুটা লাফা লাফি করে এবার যেন স্থির হলো। আরও একটা সাহস করে সামনে এগুতেই দেখলেন আগুনের কুন্ডলী কিন্তু আশ্চার্য ব্যাপার আগুনের কোন শিখা নেই। কয়লা পুরলে যেমন আগুন হয় তেমন জ্বল জ্বল করছে। আলোটার তীব্রতা নেই কিছুটা নীলাভ। এই আলোতে চারপাশের কিছু অংশের ঘাস লতা পাতা ভালই দেখা যাচ্ছে।

আরো কাছে যেতেই দেখলেন পুরনো একটা গাছের গুড়ি থেকে আলো নির্গত হচ্ছে। গুড়ির কাছেই একটা কচু গাছ এর পাতা এ দিক ও দিক দুল খাচ্ছে। এই পাতাটার জন্যই দেখা যাচ্ছিল আলোটা একবার নিবছে আবার জ্বলছে। তিনি গাছের গোড়া থেকে কিছুটা অংশ সংগ্রহ করে নিয়ে আসলেন।

পরে বুঝলেন আসলে জমে থাকা জৈব পদার্থ পচে মিতেন গ্যাসে পরিণত হয় আর সেটিই বাতাসের সংস্পর্শে জ্বিলে ওঠে। এই হলো ভুতের আলো।

গ্রামে বেশিদিন থাকা সম্ভব হলো না আর্তিক সংকটের কারনে। পাড়ি জমারেন কোলকাতায়। চাকরি নিলেন কাশিপুরে অবস্থিত বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্কুলের কথা মনে করতেন। পোকামাকড়ের ঘরবসতি নিয়ে ভাবতেন।

কলকাতার বাসার আশে পাশে মাকড়সা, পিপড়া এগুলো দেখাও অব্যাহত রাখলেন। এর মাঝে একদিন লিখে ফেললেন আলোয়া নিয়ে তার পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত। পাঠিয়ে দিলেন “প্রবাসী” পত্রিকায়। প্রবাসী পত্রিকায় গোপালচন্দ্রের নিবন্ধ চোখে পড়লো আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর। জগদীশ চন্দ্র বসু তখন মাত্র বসু মান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। খুঁজে ফিরছেন তাদেরকে যাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ভাল।

জগদীশচন্দ্র বসুর আগ্রহে ১৯২১ সালে গোপাল চন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগ দেন। তখন থেকে তার গবেষণার প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। সেই বছরে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আসেন জার্মান প্রকৃতি বিজ্ঞানী হ্যানস মলিশ।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দেওয়া হয় তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করার জন্য। ছয় মাসের এই কাজের ফলে প্রকৃতি ও প্রাণি পর্যবেক্ষণের কাঠামোগত ব্যাপারটিও তিনি রপ্ত করে ফেলেন। দুইজন মিলে কীটপতঙ্গের আচার-আচরণ, গতি-প্রকৃতি, খাদ্য সংগ্রহের কৌশল, তাদের বংশবিস্তার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমন্ধে গবেষণা করেন। যার ফলে কীটপতঙ্গ ও লতাপাতা বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা আরও বৃদ্ধি পায়।

সহকারি হিসাবে তার একটি কাজ ছিল ছবি আকা। সেটিতেও তিনি পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু তখন তাঁকে ছবি তোলা মিখতে বলেন এবং পরে কিছুদিন তিনি আচার্যের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষনের ওপরও একটি প্রশিক্ষণ কোর্স করেন। সহায়তা করতে করতে একদিন তিনি নিজেও একা একা গবেষণা করতে শুরু করেন।

বনু বিজআন মন্দিরে থাকতে গোপালচন্দ্র নালসো পিপড়ে (লাল পিপড়ে নামে পরিচিত)

নিয়ে ব্যাপক গবেসণা করেন। তিনি পিপিড়েদের কলোনীকে স্বচ্ছ সেলোফেন দিযে ঢেকে

রাখলেন আর দিনের পর দিন সেগুলোর আচরণ লক্ষ করলেন।

তাঁর এই পর্যবেক্ষণ তিনি প্রকাশ করেন ১৯৪০ সালে যেখানে তিনি দেখান পিপড়েদের খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে তাদের যথাক্রমে রাজা, রানি, কর্মী ও সৈনিক পিপড়ে হওয়ার সম্পর্ক আছে। সে সময় ধারণা ছিলে জিনই মনে হয় একমাত্র কারণ। কিন্তু গোপালচন্দ্রের গবেসণায় বোঝা গেল না, জিনগত কারণ ছাড়াও খাত্যাভাসও পিপড়ের শ্রেণীভেদের একটা অন্যতম কারণ।

গোপালচন্দ্রের এই আবিস্কারে চার দশক পরে ১৯৮০ সালে দুজন পিপড়ে বিশেষজ্ঞ একই বিষয় আবিস্কার করেন। কিন্তু গোপালচন্দ্র তাঁর যথাযথ স্বীকৃতি পাননি। কীট পতঙ্গের জগতে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারটা কম, সহজাত প্রবৃত্তি বেশি।

কিন্তু গোপাল চন্দ্র আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন এক ধরণের কুমরো পোকা কানকোটারির ব্যবহার। অন্যান্য পোকার মত এরাও তাদের ডিম রক্ষা করার চেষ্টা করে তবে সেজন্য তারা কেবল সহজাত প্রবৃত্তিতে চালিত হয় না।

কানকোটারি তাদের পায়ের মধ্যে কাঁদা লাগিয়ে নেয়। তারপর কাঁদাগুলো শুকিযে গেলে সেটি মক্ত হযে যায। এ যেন পায়ে ‘শক্ত বুট” পড়া। তারপর কোন শত্রু ডিমের কাছে আসলে তাকে এই বুট পড়া পা দিয়ে লাথি দিয়ে দেয় কানকোটারি!!!

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে থাকাকালীন সময়ে গোপালচন্দ্র গবেষণা করেছেন বিভিন্ন ধরনের পোকা মাকড় নিয়ে। তার মধ্যে ব্যাঙ্গাচি, শুইপোকা, মাছখোকো মাকড়াশা, বোলতা ইত্যাদি পোকা মাকড়ের জীবন ও বৈচিত্র। স্ত্রী ও পুরুষ মাকড়সার আচার আচরণ ও গতিবিধি, তাদের শক্তি ও অবস্থান, ডিম দেয়া ও এর যত্ন, স্ত্রীমাকড়াসার প্রতি পুরুষ মাকড়াসার আচরণ, স্ত্রী মাকড়সা কর্তৃক পুরুষ মাকড়সার গলাধঃকরণ।

শুয়োপোকা, প্রজাপতি, পিঁপড়ে ইত্যাদির জীবন রহস্য । এ সময় তিনি কীটপতঙ্গ ও লাতাপাতা বিষয়ে ১৬ টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেন। এগুলোর বেশিরভাগ প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। তার লেখা কিছু ইংরেজি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সায়েন্স অ্যান্ড কালচার, ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির মুখপত্র, মডার্ন রিভিউ ইত্যাদি বিখ্যাত পত্রিকায়।

বাংলার “পিপীলিকা অনুকারী মাকড়সা“প্রবন্ধে একটি নতুন প্রজাতীর লাল পিঁপড়ে অনুকারী মাকড়সার নিজের মেয়ের নামে নামকরন করেন “Propostira ranii”। (“রানী” গোপাল চন্দ্রের একমাত্র কন্যার নাম)। পিঁপড়া,মাকড়সা,ব্যাঙ্গাচি এবং ফড়িং এর উপর অনেক ছবি তুলেন। তাঁর প্রায় ২২টির মতো নিবন্ধ ইংরেজীতে প্রকাশ পায়।

১৯৪৯ সালে গোপাল চন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দির ছেড়ে চলে আসেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে। দায়িত্ব নেন এর মুখপত্র, বিজ্ঞান সাময়িকী জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার। ১৯৫১ সালে ভারতের কীট-পতঙ্গের উপরে নিবন্ধ পাঠের জন্য প্যারিসে অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক সভায় আমন্ত্রন করা হয়।

কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো সেখানে তার একাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতার কারনে তাকে উপেক্ষা করা হলে তিনি মনো:কস্ট পান। অথচ ১৯৪০ সালের আগেই গোপাল চন্দ্র প্রকৃতিবিজ্ঞানী হয়ে উঠেন।

“করে দেখা” নামে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের তিন খন্ডে একটি বিখ্যাত বই রয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন তিনি শিশু কিশোরদের উপযোগী করে প্রায় ৮০০-এর মত নিবন্ধ লিখেন। সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে পৌছে দেওয়ার এই কাজের স্বীকৃতি হিসাবে তিনি ১৯৬৮ সালে লাভ করেন ‘আনন্দ পুরুস্কার’। ১৯৭৪ সালে লাভ করেন আচার্য সতেন্দ্রনাথ বসু ফলক। ১৯৭৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তাকে দেওয়া হয় জাতীয় সংবর্ধনা। ১৯৭৫ সালে ‘কীটপতঙ্গ’ গ্রন্থের জন্য তিনি পান রবীন্দ্র পুরস্কার।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮১ সালের ২১ জানুয়ারী তাকে সম্পমানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৮১ সালের ৮ এপ্রিল গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আরো পড়ুন….

- যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ: কে যুধিষ্ঠির রুপে পৃথিবীতে এসেছিল?

- ভারতবর্ষের শক্তিশালী হিন্দু শাসক, যাদের খ্যাতির ইতিহাস মুছে ফেলা হয়েছে।-পর্ব ২য়

- ভারতবর্ষের ৮ জন শক্তিশালী হিন্দু শাসক, যাদের খ্যাতির ইতিহাস মুছে ফেলা হয়েছে।

- ধর্মান্তরিতদের হিন্দুদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা ‘‘পদ্মশ্রী’’ প্রাপ্ত কমলি সোরেন একমাত্র অপরাধ?