আর্যরা বহিরাগত নয়: আর্য দ্রাবিড় এক জনজাতি, ‘আর্যরা বহিরাগত’ এই তত্ত্বের উদ্ভাবনের কারণ কি?

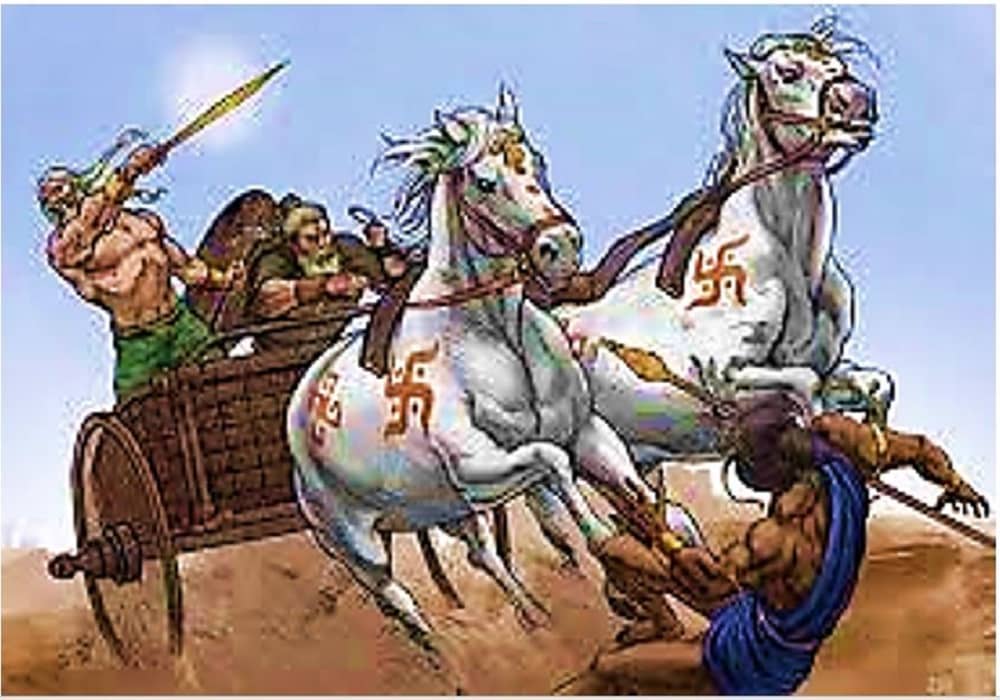

আর্যরা বহিরাগত নয়: আর্য দ্রাবিড় এক জনজাতি, ‘আর্যরা বহিরাগত’ এই তত্ত্বের উদ্ভাবনের কারণ? আর্যরা বহিরাগত নয়: আর্য দ্রাবিড় এক জনজাতি, “আর্যরা বহিরাগত আক্রমণকারী- একটি ভুল ইউরোপীয় তত্ত্ব” অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আর্য হলো ককেসিয় পার্বত্য অঞ্চল থেকে আসা গৌরবর্ণ, উন্নত নাক, নীল চোখের মানুষ যারা খ্রী:পূ: ১৫০০ শতকে ভারত আক্রমণ করে। এরা ঘোড়ার ব্যবহার জানতো। ঘোড়ায় টানা রথ এদের প্রধান যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। এরা লোহার ব্যবহার জানতো। এরা এদের সঙ্গে বেদ নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। সংস্কৃত এদের ভাষা ছিল। এদের আক্রমণে হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর উন্নত নগর সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ আর্যরা লোহার ব্যবহার জানতো কিন্তু হরপ্পা সভ্যতার মানুষ তাম্র ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানলেও লোহার ব্যবহার জানতো না। হরপ্পা সভ্যতার মানুষের গায়ের রঙ কালো ছিল। এরা আর্যদের কাছে পরাজিত হয়ে বিন্ধ্য পর্বত পেরিয়ে দাক্ষিণাত্যে চলে যায় ও কালক্রমে এদের থেকেই দ্রাবিড় জনজাতির উৎপত্তি হয়। এই আর্যরা আসলে যাযাবর জাতি ছিল। এরা নাগরিক নয় গ্রামীণ সভ্যতার সৃষ্টি করে যা হরপ্পা সভ্যতার থেকে অনুন্নত ছিল। এই আর্যরা ইউরোপ থেকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক অংশ ইরান বা পারস্যে যায়। একটি অংশ পশ্চিম ইউরোপে যায়। একটি অংশ দক্ষিণে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে। তাই সংস্কৃত, পারসী ও ইউরোপীয় ভাষার আকারগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন এই ভাষার মিলের জন্য এদের এক ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে রাখা হয়, ‘প্রোটো ইন্ডো ইউরোপীয়’ ভাষা গোষ্ঠী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার এটি ছিল এক ঘৃণিত ষড়যন্ত্র। ইতিহাসের বিকৃতি করা হয়, সাহায্য হিসাবে বেদের ইংরেজি অনুবাদ করা হয় ও অর্থ সুবিধামত করা হয়। তৎকালীন ভারতীয়দের অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা এবং বিদেশীদের উপর অন্ধ ভরসা এই কাজ সহজ করে দেয়। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা এত নীচে গেছিল ভাবতে অবাক লাগে। আসলে উপনিবেশ স্থাপনের মূল ভিত্তিই তো পরাজিত জাতিকে হেয় করা, তার সংস্কৃতিকে হেয় করা। এই তত্ত্বের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা প্রামাণিকতা ছিল না। কিভাবে এই তত্ত্ব সৃষ্টি হলো, এর পর সেটাই আলোচনা করবো। আর্যরা বহিরাগত আক্রমণকারী -এই তত্ত্বের উদ্ভাবক ইউরোপীয় পণ্ডিতরা ‘আর্যরা বহিরাগত আক্রমণকারী’ এই তত্ত্ব প্রধানতঃ Abbe Dubois এবং Max Muller এর লেখায় বহুল প্রচলিত হয়। Abbe Dubois এর লেখা ফ্রেঞ্চ বই এর ইংরেজি অনুবাদ ‘Hindu Manners Customs And Ceremonies’ (1897), এই বইতে তিনি আরব ও মিশরের মানুষদের ভারতে আসার পরিবর্তে ককেসিয় অঞ্চলের মানুষের ভারতে আগমনের সপক্ষে বলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্সের এক ব্যবসায়ী Filippo Susseti প্রথম সংস্কৃত ও ইউরোপীয় প্রধান ভাষার সাথে মিল খুঁজে পান। পরে 1786 সালে বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটিতে স্যার উইলিয়াম জোন্স এই তত্ত্বকে সমর্থন করেন। পরবর্তী কালে ভাষাতত্ত্ববিদ ম্যাক্স মুলার এই তত্ত্বকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। তার ‘Lecture On The Science Of Languages’ এ এই তত্ত্বকে আরো প্রামাণ্য করে তোলেন এই বলে যে সংস্কৃত, পারসি, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, গথিক ও সেলটিক, এই সাতটি ভাষাকে ইন্ডো আর্য ভাষা বলা হয় এদের মধ্যে ভাষাগত মিলের জন্য। এদের ‘প্রোটো ইন্ডো ইউরোপীয়’ ভাষা গোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করা হয় যার মধ্যে মাত্র দুটো ভাষা ইউরোপের বাইরের ভাষা। কাজেই ম্যাক্স মুলার এই সিদ্ধান্তে আসেন যে যেহেতু এরা একটিই প্রাচীন ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা, কাজেই তাদের পূর্ব পুরুষ সবাই এক জায়গায় বসবাস করতো। আর মাত্র দুটো এশিয় ভাষা বলে ধরে নেওয়া হয় এদের আদি বাসস্থান ইউরোপ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর্যদের খুব উন্নত বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় 1920 সালে হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা আবিষ্কারের পর। কারণ পুরাতাত্ত্বিক ভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে হরপ্পা সভ্যতা অত্যন্ত উন্নত ছিল। তখন এই তত্ত্বকে বদলে দেওয়া হয়, আর্যদের যাযাবর জনজাতি বলে উল্লেখ করা হয়। কোনো তত্ত্বের প্রামাণিকতা বা বৈধতা ছিল না। হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কারের পর নতুন আর এক ঘৃণ্য চক্রান্ত হলো। বলা হলো বহিরাগত আর্যরা উন্নত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নাগরিক কিন্তু অনুন্নত হরপ্পা সভ্যতাকে ধ্বংস করে। পরাজিত হরপ্পা সভ্যতার মানুষ তাদের আদি বাসভূমি ছেড়ে দক্ষিণে প্রস্থান করে ও এই ভাবে কালক্রমে দ্রাবিড় জনজাতির উদ্ভব হয়। তাই এদের ভাষা গোষ্ঠী আলাদা, গায়ের রঙ আলাদা, সংস্কৃতি ভিন্ন। এদেরকেই আর্যরা নিম্ন বর্ণ শূদ্র বলে অভিহিত করে বেদে। এখানে এক সাথে ভারতে দুই আলাদা জনজাতির উদ্ভব করা হলো, জাতিভেদের উৎপত্তি দেখানো হলো। এই ইতিহাস বিকৃত করার পিছনে খ্রীস্টান মিশনারীদের অবদান বিরাট। বাইবেলের সময়পঞ্জী অনুসরণ করে এই তত্ত্ব তৈরি করা হয়। বাইবেল অনুযায়ী পৃথিবীতে সভ্যতার সূত্রপাত 4000 খ্রী: পূ: সময়ে হয়। বন্যার সময় 2500 খ্রী: পূ: বলে উল্লেখ করা আছে। তাই আর্যদের ভারতে আগমনের সময় ধরা হয় 1500 খ্রী: পূ: নাগাদ। কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি। সবটাই নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসৃত কল্পনা। এই তত্ত্বের উদ্ভাবনের পিছনে আসল কারণ ছিল, আর সেটা রাজনৈতিক। এর পরের পর্বে সেই কারণের খোঁজ করবো আমরা। ‘আর্যরা বহিরাগত’ এই তত্ত্বের উদ্ভাবনের কারণ: ‘আর্যরা বহিরাগত’ এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভাবে ইউরোপীয় মস্তিষ্ক প্রসূত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ইউরোপীয়রা এসেই আগে ভারতীয় ভাষা শিখে নেয়। তারপর সব পুঁথি, মহাকাব্য পড়ে ও এত বিস্তৃত, এত সভ্য সমাজের খোঁজ পেয়ে ওরা বিস্মিত হয়ে যায়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার দর্শন, বিজ্ঞান, আয়ুর্বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, স্থাপত্য বিজ্ঞান এতটাই উন্নত ছিল যে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ভাবনার বাইরে ছিল। কিন্তু আত্ম অহংকারী শ্বেতাঙ্গরা মেনে নিতে পারেনি যে কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের থেকে উন্নত। তাই শুরু হলো ক্ষমতা ও বুদ্ধির অদ্ভুত নোংরা রাজনীতির খেলা। বিখ্যাত French Philosopher Voltaire প্রায় 200 বছর আগে বলে গেছেন “I am convinced that everything has come down to us from the banks of the Ganges, astronomy, astrology, metempsychosis, etc. . . It does not behove us, who were only savages and barbarians when these Indian and Chinese peoples were civilized and learned, to dispute their antiquity.” আর্যদের এই জন্য ইউরোপীয়দের মত দেখতে বলা হলো, সংস্কৃত ভাষার সাথে ইউরোপীয় ভাষার মিল দেখিয়ে ভারতীয়দের বোঝানো হলো যে বহু আগে আর্য এসেছিল আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ এসেছিল। দুজনেই একি রকম দেখতে, দুজনের ভাষার মূল ভাষাও এক। সেদিন আর্যরা তাদের সাথে বেদ নিয়ে এসেছিল ও আদি ভারতীয়দের শিক্ষিত করেছিল। ঠিক ব্রিটিশও তার সাথে ইংরাজী শিক্ষা এনেছে যা ভারতীয় সেই সময়ের শিক্ষার থেকে গুণমানে অনেক উন্নত। এর সাথে সূক্ষ্ম ভাবে বিভাজনের নীতিও চালু হলো। উত্তর ভারতীয়দের সাদা আর্যদের বংশধর ও কালো দক্ষিণ ভারতীয়দের আদি ভারতীয় বলা হলো। ভারতীয় জাতিকে আর্য ও দ্রাবিড়, দুই ভাগে ভাগ করে দিলো। কোনো নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রমাণ দেওয়া হলো না। অবিশ্বাস ও ঘৃণার বীজ বোনা হয়ে গেলো। অন্যদিকে ইংরেজী শিক্ষা চালু হলো। কলকাতা ছিল সে সময় ব্রিটিশ রাজধানী। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতিষ্ঠা হলো। ভারতীয় প্রথাগত শিক্ষা উঠিয়ে ব্রিটিশ শিক্ষা পদ্ধতি শুরু হলো। এই সব শিক্ষা পদ্ধতি মূলতঃ মিশনারী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলো। সনাতনী হিন্দু ধর্মের কোনো ভাল দিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে